現役火葬場職員

現役火葬場職員 火葬後に残る体内固定用プレートとは?骨壺に入れる・入れないの判断を解説

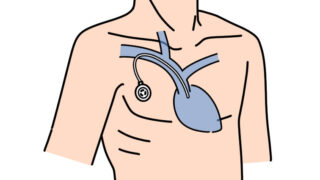

火葬を終え、収骨の場に立ち会ったとき、ご遺族の方が金属片を見つめながら「これは何でしょうか?」「骨壺に入れるものなのですか?」と戸惑われる場面があります。それが、体内固定用プレートやスクリューと呼ばれる医療機器です。私は現役の火葬場職員として、日々ご遺族と向き合いながら業務に携わっています。本記事では、医療行為の是非には踏み込まず、「火葬後に何が残るのか」「それをどう扱うのか」という点に焦点を当て、できるだけ分かりやすくお伝えします。